“Si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, que dejen de enviar droga a Estados Unidos”.

Ese fue el mensaje del secretario de Estado de EE.UU. y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, cuando el pasado miércoles las fuerzas estadounidenses extendieron al Pacífico sus operaciones contra embarcaciones presuntamente cargadas de estupefacientes.

Los ataques estadounidenses, que se iniciaron el 2 de septiembre y salvo en tres ocasiones (el 21 y el 22 octubre, y este martes 28) se han llevado a cabo en aguas del Caribe, suman ya 57 muertos.

El presidente Donald Trump y funcionarios de su administración los justifican como una medida necesaria para combatir a los carteles, a los que han designado “organizaciones terroristas” y con los que dicen estar sumidos en un “conflicto armado”.

Pero el gobierno estadounidense ya ha adelantado que no piensa cambiar su estrategia.

“Los ataques continuarán, día tras día, porque estos no son simplemente narcotraficantes, son narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sin ofrecer evidencias ni detalles, tras uno de los bombardeos más recientes.

Pero que los analistas coincidan en que la droga más letal en EE.UU., un potente opioide sintético llamado fentanilo, se produce en México y se trafica a través de la frontera terrestre, hace a muchos cuestionarse cuál es el objetivo real de las operaciones estadounidenses.

También el hecho de que el número de incautaciones de cocaína en el Caribe, donde EE.UU. ha reforzado la presencia militar y se ha producido la mayor parte de los ataques a lanchas rápidas, representan un porcentaje relativamente pequeño del total.

Son cada vez más las voces que apuntan a que la intención final sería forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Trump lleva tiempo tratando de aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, a quien EE.UU. y otros gobiernos no reconocen como el líder legítimo del país sudamericano tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024.

Funcionarios estadounidenses han alegado que el propio Maduro forma parte de una organización llamada el Cartel de los Soles, que según ellos incluye a altos oficiales militares y de seguridad venezolanos involucrados en el narcotráfico. Maduro ha rechazado las acusaciones, asegurando que lo que quiere Washington es derrocarlo.

Sea como fuere, ¿desde qué países de América Latina y a través de qué rutas llega la droga a territorio estadounidense?.

Los itinerarios y las modalidades dependen del narcótico del que estemos hablando, subrayan los expertos.

Y es que existe una variedad de sustancias –desde el fentanilo, las metanfetaminas y la marihuana, pasando por la heroína, hasta la cocaína– que se originan en distintos países y siguen diversas rutas, aunque terminen ingresando a EE.UU. mayoritariamente a través de la frontera que comparte con México.

Pero en términos del tráfico de drogas desde Sudamérica hasta el mercado estadounidense, la que preocupa con diferencia es la cocaína, aunque no se puedan excluir por completo otras sustancias, le señala a BBC Mundo Antoine Vella, investigador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

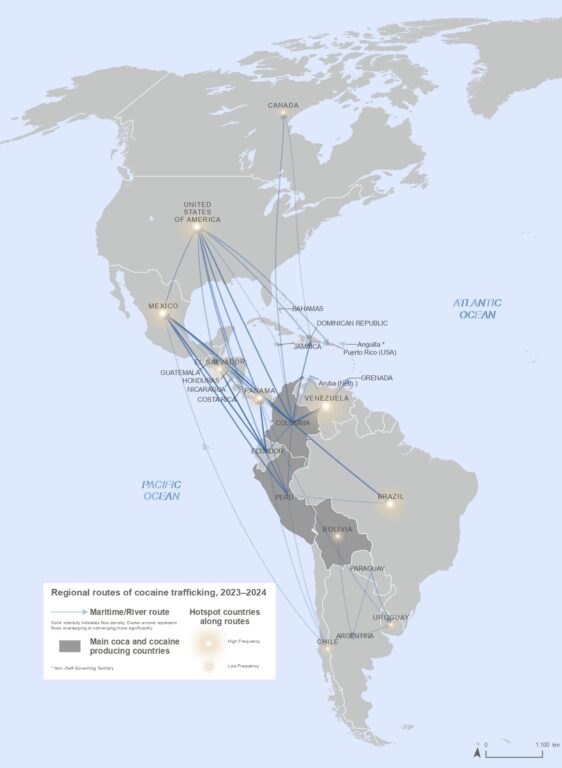

Casi toda la cocaína que se consume no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, la producen tres países andinos en los que se cultiva la hoja de coca: Colombia, Perú y Bolivia.

“La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo (principalmente clorhidrato de cocaína), o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena de tráfico internacional”, explica Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.

Y de allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta, transitando antes por uno o varios países.

De las naciones productoras puede cruzar primero a las limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada con algún tipo de embarcación —en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles– a la zona costera de Centroamérica o directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte.

En 2019 –las cifras más recientes disponibles la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés)- menos del 1% de la cocaína destinada a EE.UU. se contrabandeó de forma directa, de acuerdo a una base de datos del gobierno estadounidense que incluye incautaciones y contrabando detectados.

Según estimaciones de la DEA, la gran mayoría de la cocaína en dirección a EE.UU. pasa por el Pacífico.

Por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a EE.UU. en 2019, mientras el 16% lo hizo por el Caribe Occidental –donde se han registrado la mayor parte de los ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas–, recoge la Evaluación Nacional de las Amenazas de la Droga 2020.

BBC Mundo contactó a la DEA para solicitar datos actualizados, pero en un mensaje automático contestó que, mientras dure la actual interrupción de las asignaciones presupuestarias (el cierre de gobierno), las funciones de la agencia antidrogas se limitarán a la seguridad nacional, las violaciones a las leyes federales y las tareas esenciales de seguridad pública.

De una forma similar respondió a la petición de información reciente la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Comando Sur, uno de los 10 comandos del Departamento de Defensa de EE.UU. cuya jurisdicción comprende los países latinoamericanos, con excepción de México.

Sin embargo, expertas consultadas por BBC Mundo concuerdan en que los porcentajes arriba mencionados seguirían estando vigentes.

“Estamos hablando de mercados ilícitos, por lo que todo lo que tenemos son estimaciones a partir de decomisos”, dice en esa línea Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group.

“Pero basándonos en el número de incautaciones, datos oficiales y conversaciones con fuerzas de seguridad regionales, todo apunta a que el Pacífico es la vía dominante”, añade.

A una conclusión similar llega el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CIMCON): “En los últimos cinco años, el Pacífico se ha consolidado como una de las principales rutas de salida de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia”.

Con sede en Cartagena, CIMCON forma parte de la Armada colombiana, pero cuenta con investigadores y oficiales navales de otras naciones como Brasil, México, Ecuador y los Países Bajos.

Las incautaciones de cocaína reportadas por el organismo en la zona del Pacífico entre 2020 y 2024 suman alrededor de 1.500 toneladas.

“La incautación de droga en la región ha aumentado significativamente, especialmente en Ecuador, donde se ha registrado un crecimiento del 380% en decomisos marítimos. Este incremento sugiere tanto un mayor tráfico de drogas como una mayor efectividad en los operativos de interdicción”, apunta un reciente informe del organismo.

El Caribe y el “efecto vejiga”

Aunque el Caribe ya no sea la ruta predominante que era en la década de 1980, cuando los carteles colombianos traficaban la droga al sur de Florida, su relevancia no debería subestimarse.

Así se lo subraya a BBC Mundo Lilian Bobea, profesora de la Universidad Estatal de Fitchburg en Massachusetts (EE.UU.) cuyas líneas de investigación incluyen la industria de la droga, especialmente en la región caribeña.

“República Dominicana siempre ha sido un punto importante (en el narcotráfico a través de la zona caribeña), también Puerto Rico”, explica la socióloga. “Y en la última década o 15 años se han ido incorporando también los países insulares más pequeños, como Trinidad y Tobago o Curazao, para la ruta europea pero también hacia EE.UU.”.

Hoy, una mayor presión de EE.UU. sobre México para que luche contra el narcotráfico y el aumento, por un lado, de la producción, y, por otro, del consumo, “están revitalizando el Caribe”, asegura.

Lo llama el “efecto vejiga” o balón: “Aprietas por un lado y el aire se va hacia otro. Eso describe muy bien el tema de las rutas”.

Con más de 3.708 toneladas, la producción ilegal mundial estimada de cocaína alcanzó un nuevo máximo en 2023 –los datos más recientes, incluidos en el Informe Mundial de Drogas 2025 del UNODC–, casi un tercio más (34%) que en el año anterior.

Según esa misma fuente, el número de consumidores de cocaína a nivel mundial también ha seguido creciendo: se estima que 25 millones de personas consumieron la droga en 2023, frente a 17 millones en 2013. Norteamérica, Europa Occidental y Central y Sudamérica continúan conformando los mayores mercados.

Con la vista puesta en el consumidor estadounidense, los traficantes también transportan la cocaína, aunque en menor cantidad, mediante vuelos clandestinos, principalmente hacia México y Centroamérica.

Venezuela comparte frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, y es un punto de partida para estos vuelos, según datos recogidos por UNODC en su Informe Mundial de Drogas 2025.

Como ocurre con otras modalidades, una vez que la cocaína llega a México o Centroamérica por aire, en su mayoría es transportada hacia el norte por tierra e ingresa a EE.UU. a través de la frontera, en muchos casos por puertos oficiales de entrada.

Fentanilo, desde México

En lo que los expertos coinciden es que por ninguna de esas rutas de la cocaína viaja el fentanilo, la droga vinculada a una “epidemia de sobredosis” en EE.UU.

Aunque ese tipo de muertes cayeron un 27% de 2023 a 2024 –hasta el punto más bajo en cinco años–, y en un 37% en el caso de las vinculadas al consumo del opioide sintético, este sigue siendo su principal causa.

El año pasado provocó 48.400 decesos por sobredosis, aproximadamente el 60% del total, de acuerdo a datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

“No tenemos evidencia de que la cadena de suministro del fentanilo ilícito involucre a Sudamérica en niveles significativos”, apunta Vella, de UNODC.

Utilizado también en medicina y veterinaria, hay un porcentaje, aunque muy menor, de fentanilo en los mercados ilegítimos que ha sido desviado del suministro legal.

Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México con precursores importados de países de Asia, incluida China, y tanto eso como su tráfico está controlado por los carteles mexicanos.

Sin embargo, al anunciar el ataque en el Caribe contra un sumergible en el que fallecieron dos personas, Trump escribió en su red TruthSocial que “la inteligencia estadounidense confirmó que el buque iba cargado principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales”.

A lo que añadió que la operación evitó “la muerte por sobredosis de 25.000 estadounidenses”.

“Deberían proveer la evidencia, si es que la tienen. Nosotros no la hemos visto nunca”, dice al respecto Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group.

¿Lucha antidrogas o cambio de régimen?

Dickinson plantea además una duda de la que otros analistas ya se han hecho eco: ¿pretende realmente el gobierno de Trump combatir a los carteles con los ataques a las presuntas narcolanchas o tiene otro objetivo?

“Se trata de un (intento de) cambio de régimen”, le dijo a la BBC Christopher Sabatini, investigador del Programa de América Latina, Estados Unidos y las Américas del centro de estudios Chatham House, en referencia al bombardeo de embarcaciones y el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Trump ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate en el Caribe, a los que se sumará el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford.

Trump confirmó haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

“Probablemente no van a invadir el país. La esperanza es que se trate de una advertencia”, agregó Sabatini.

Mientras, la tensión entre la administración Trump y el gobierno del presidente Gustavo Petro de Colombia tampoco deja de crecer desde los ataques a supuestas narcolanchas en el Pacífico.

Trump ha acusado a su homónimo colombiano de ser un “líder del narcotráfico” que “incentiva fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia”.

Y el pasado viernes el gobierno estadounidense incluyó a Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado, que designa e impone sanciones económicas y comerciales a individuos que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía de EE.UU.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas“, respondió Petro a su inclusión en la lista OFAC.

Se prevé que no será el último capítulo de una historia de tensiones y amenazas que escalan por momentos.